課業繁重、上班超累、生活壓力很大,讓我們常常在忙碌的生活中感到「沒精神」、「很累」,這種無力和疲倦的感覺,真的單純是因為休息不夠?還是需要特別留意的徵兆?

這篇文章會帶你一步步認識疲勞的類型、可能的原因、營養與生活的改善方法,以及什麼時候應該考慮就醫,讓你從中更了解自己的身體狀態。

疲勞測試量表

疲勞嚴重程度量表Fatigue Severity Scale (FSS),是判斷疲勞程度的常用工具。在開始說明之前,先來測試看看你的疲勞程度,請依照最近一週的狀況作答。

疲勞分為哪幾種?

疲勞是疾病的症狀,也是一種主觀感受。通常是指:即使沒有特別消耗體力或精神,仍長時間感到身體、心理或兩者兼具的極度疲倦、虛弱,甚至精疲力竭。

依據疲勞持續時間的長短,可以分為三種:急性疲勞、亞急性疲勞、慢性疲勞。

急性疲勞(0~1 個月)

發生一個月內,通常與生活壓力或睡眠不足有關,短期內可恢復。

亞急性疲勞(1~6 個月)

發生一到六個月,可能涉及生活習慣或初期健康問題。

慢性疲勞(6個月以上)

超過六個月以上,常與疾病、內分泌、心理等因素有關,需進一步評估。

常常覺得累?疲勞的原因是什麼?

造成疲勞的原因非常多,研究最多的是癌症引發的疲勞,以下依照「生活型態相關」、「生理性」與「心理性」三大類做整理,更容易理解。

生活型態相關

- 失眠

- 用眼過度

- 長期姿勢不良

- 營養不足或失衡

- 服用藥物的副作用

- 中暑

延伸閱讀:「乾眼症」你一定要知道的8件事!乾眼症的症狀、自我篩檢、原因、飲食、保健食品、治療、預防和照護全解析

生理性

- 感染及毒素:像單核球增多症、病毒性肝炎、結核病、重金屬、黴菌、環境荷爾蒙。

- 貧血:缺鐵性貧血、地中海型貧血、惡性貧血等。

- 睡眠呼吸中止症:睡眠時上呼吸道反覆塌陷,造成缺氧及睡眠品質不好。

- 糖尿病:糖尿病疲勞症候群。

- 粒線體功能失調:粒線體是身體產生能量的發電廠,無法順利產能時可能感到疲累。

- 腎上腺疲勞:生理或心理壓力使皮質醇分泌失調。

- 甲狀腺低下:身體的新陳代謝率下降,甚至會易怕冷、體重增加、便祕。

- 更年期:內分泌功能的減退或失調。

- 自體免疫疾病:紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症、多發性硬化症等

- 重大疾病與癌症:尤其是心臟、肺部、肝臟、腎臟疾病,以及腦部嚴重創傷、癌因性疲勞。

- 慢性疲勞症候群:推測與病毒、免疫、壓力、荷爾蒙等有關,但目前病因仍不明。

延伸閱讀:2025最新黴菌全解析:黴菌毒素、感染症狀、預防、營養補充一次看懂!

心理性

- 心理壓力:長期或過大的心理壓力,與皮質醇和神經傳導物不平衡有關。

- 心理疾病:憂鬱症、焦慮症等。

延伸閱讀:線上1分鐘檢測「壓力量表」,壓力大怎麼辦?

疲勞的症狀有哪些?

- 疲倦

- 虛弱

- 精疲力竭

- 耗竭感

- 嗜睡

容易疲勞要補充什麼

消除疲勞食物

- 未精製全穀類

- 足夠蛋白質

- 深綠色蔬菜

- 甜椒

- 芭樂

- 莓果類

- 富含Omega-3食物

- 黑白芝麻

- 堅果

- 85%黑巧克力

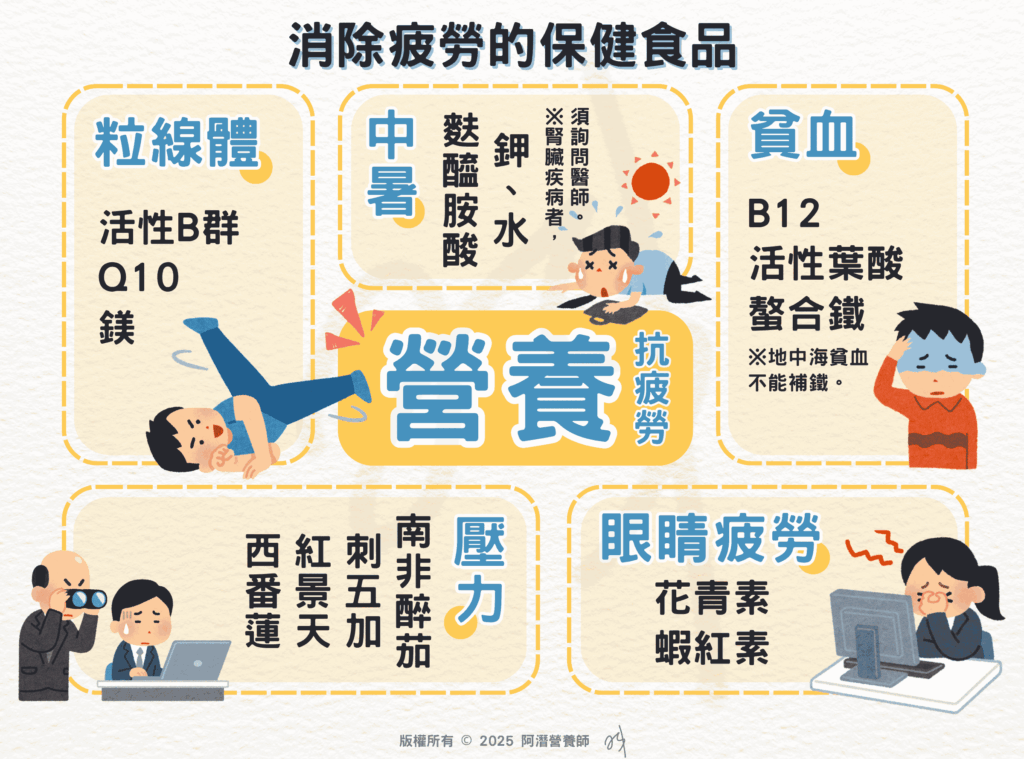

消除疲勞保健食品

前面提到疲勞的原因很多種,以下依常見疲勞成因,對應可能有幫助的營養補充:

- 中暑:麩醯胺酸、鉀、水。

- 貧血:活性葉酸、B12、螯合鐵,地中海貧血不能補鐵。

- 眼睛疲勞:花青素、蝦紅素。

- 粒線體功能失調:活性B群、Q10、鎂。

- 壓力引起的疲勞:南非醉茄、刺五加、紅景天、西番蓮。

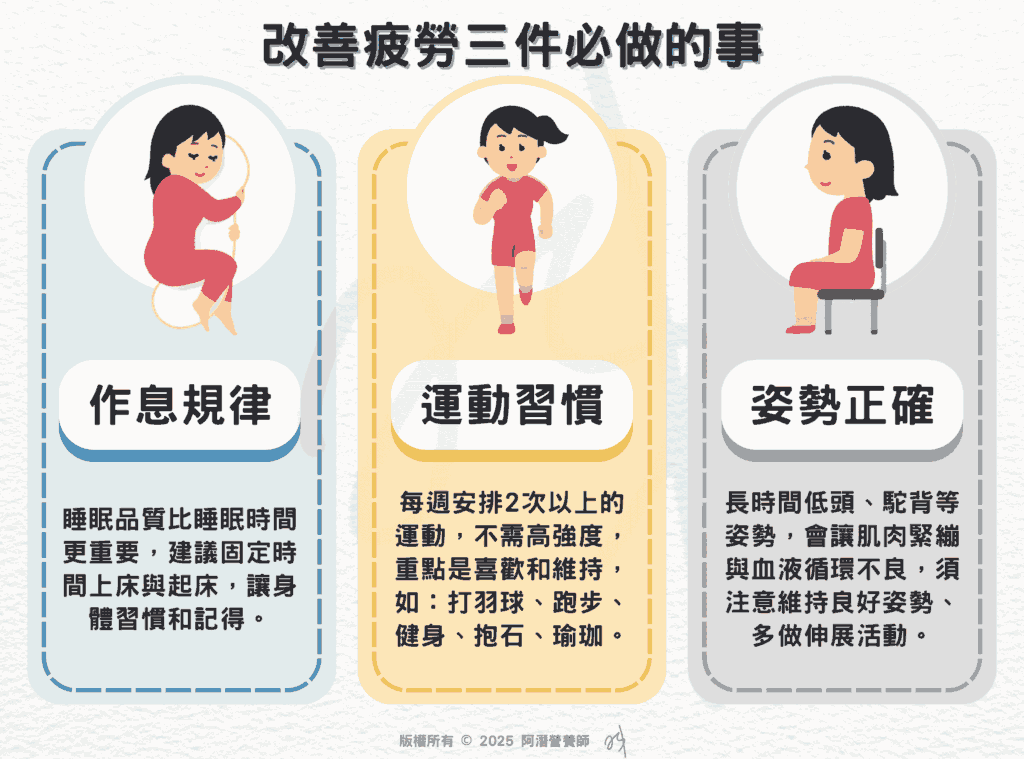

改善疲勞三件必做的事

補充營養以外,沒有調整生活習慣的話,也很難維持健康。下面是三個抗疲勞必做的事:

- 良好作息規律:睡眠品質比睡眠時間更重要,建議固定時間上床與起床,讓身體習慣和記得。

- 維持運動習慣:每週安排2次以上的運動,不需高強度,重點是喜歡和維持,如:打羽球、跑步、健身、抱石、瑜珈。

- 注意姿勢正確:長時間低頭、駝背等姿勢,會讓肌肉緊繃與血液循環不良,須注意維持良好姿勢、多做伸展活動。

慢性疲勞看哪一科?什麼時候該就醫?

如果長期處於容易疲勞的狀態,無法靠調整作息或補充營養改善,建議先到家庭醫學科評估是否有潛在疾病,再由醫師轉介適當的科別,如內分泌科、神經內科、心臟內科、身心科等。

結語

疲勞不該被忽略,它可能是身體用來傳達「需要休息」或「需要調整」的訊號,如果疲勞的原因跟工作相關,懷疑自己可能有職業倦怠,也可以點這邊測你的職場疲勞指數哦!

參考資料(請點擊將此展開)

- Krupp, L. B., LaRocca, N. G., Muir-Nash, J., & Steinberg, A. D. (1989). The fatigue severity scale: application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Archives of neurology, 46(10), 1121-1123.

- Fosnocht, K. M., & Ende, J. (2022). Approach to the adult patient with fatigue. UpToDate. UpToDate.

- Dittner, A. J., Wessely, S. C., & Brown, R. G. (2004). The assessment of fatigue: a practical guide for clinicians and researchers. Journal of psychosomatic research, 56(2), 157-170.

- Tardy, A. L., Pouteau, E., Marquez, D., Yilmaz, C., & Scholey, A. (2020). Vitamins and minerals for energy, fatigue and cognition: a narrative review of the biochemical and clinical evidence. Nutrients, 12(1), 228.

如果覺得文章實用有幫助,請分享給身邊需要的朋友,有任何問題也歡迎在下方留言唷!謝謝❤️

※飲食營養會依照每個人需求、年齡、性別、疾病、身體狀態、喜好而異,也與運動、睡眠、壓力、荷爾蒙、腸胃道、情緒有關,需個人化評估、建議及調整。

※若合併有其他疾病、特殊症狀,或是特殊需求,如糖尿病、癌症、嚴重腹瀉、嚴重便秘、腸漏症、慢性發炎、慢性過敏、檢測重金屬過高、牙口不好等等,務必諮詢專業營養師做詳細的評估及個人化建議。

By 阿潛營養師